Elisabeth Sonneck

Elisabeth Sonneck verbindet mit ihrer Malerei das Unmittelbare der gestischen Abstraktion mit dem rationalen Kalkül der Konkreten und damit eigentlich Unvereinbares miteinander.

Ausstellungs- und Installationsansichten

Publikationen und Texte

Ausstellungskatalog (vergriffen)

Elisabeth Sonneck

Einander

Text: Heinz Stahlhut

Hgb.: Ulrike Schick, Museum gegenstandsfreie Kunst Ottendorf

Heinz Stahlhut über Elisabeth Sonneck

Sensibilität und Strenge

Das Museum gegenstandsfreier Kunst Otterndorf hat in seiner beeindruckenden Reihe von Ausstellungen mit international renommierten Vertretern ungegenständlicher Kunst immer wieder auch die Werke jüngerer Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Sie haben mit ihrer teilweise erfrischend respektlosen Befragung dieser hergebrachten Positionen der inzwischen ein gutes Jahrhundert alten Richtung der gegenstandsfreien und konkreten Kunst neues Leben eingehaucht.

Elisabeth Sonneck kann man durchaus zu diesen Künstlerinnen zählen.

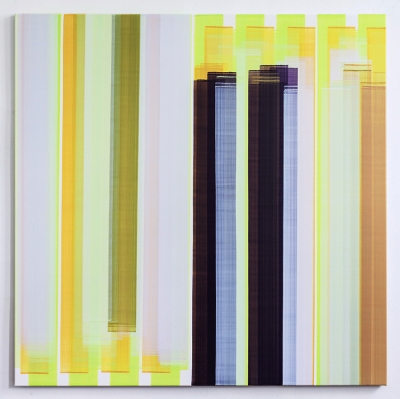

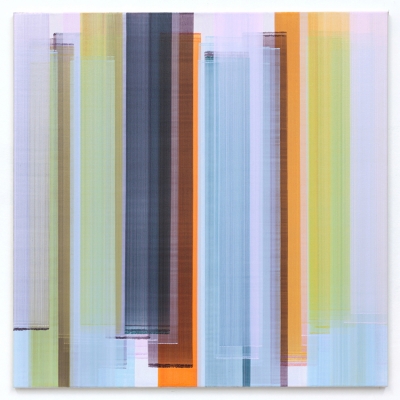

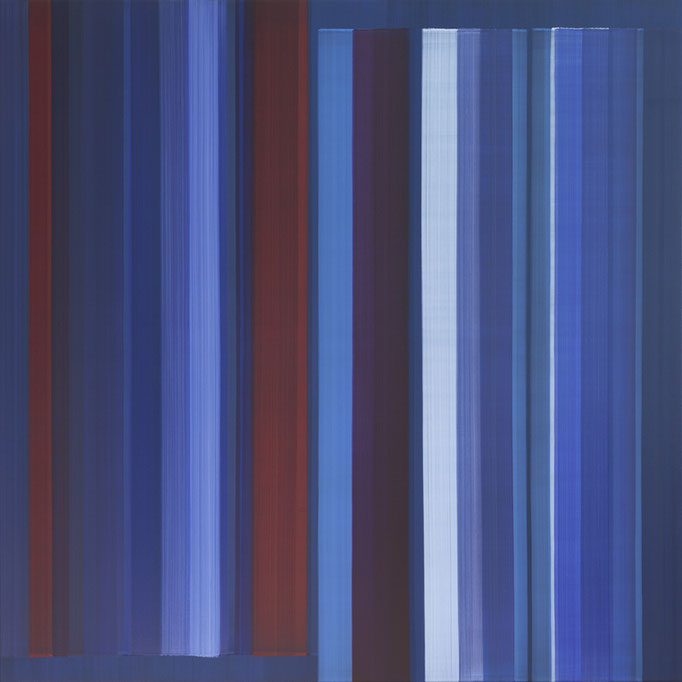

Die Gestaltung ihrer Gemälde erscheint auf den ersten Blick denkbar einfach und konzeptuell leicht vermittelbar. Die Bildoberfläche ist stets überzogen von vertikalen Streifen in immer gleicher Breite. Doch was in der Beschreibung beinahe eintönig erscheint, entwickelt im ausgeführten Bild eine überraschende Vielfalt. Die Streifen überziehen oftmals nur einen Teil der Bildfläche. Manche überschneiden sich an ihren Seiten, so dass eine Variation in ihrer Ausdehnung entsteht und es zu differenzierten Überlagerungen der verschiedenen Farben kommt. Diese Farbüberlagerungen schaffen bei den lasierend aufgetragenen Schichten eine erstaunliche Menge an unterschiedlichen Tönen.

Ist dem strengen Konzept schon dadurch eine grosse Variabilität eingeschrieben, so werden die Ausdrucksmöglichkeiten durch andere Parameter noch erweitert. Die Bildformate sind konsequent auf die eigene Körperlichkeit bezogen: Die Streifen sind nur so lang wie die Reichweite des Arms; daraus ergeben sich drei quadratische Formate: 145 x 145 cm, hier werden die Streifen von einem der Ränder bis zur Mitte gezogen, ihnen korrespondierende werden vom anderen Rand hinzugesellt; 100 x 100 cm, die Armlänge erlaubt das Ziehen eines Streifens von einer Seite zur anderen; und schliesslich 60 x 60 cm, das genau mit fünf Streifen gefüllt werden kann.

Die Streifen sind freihändig ohne Hilfsmittel gezogen, was naturgemäss zu Unregelmässigkeiten führt. Dieses einfache, für den Betrachter vor den Bildern leicht nachvollziehbare körperliche Vorgehen, das im Bild stets ablesbar bleibt, gleicht einer meditativen Übung, einem Exerzitium (Ulrich Loock), das zugleich die Haltung des Betrachters mitbestimmt. Hierin wird deutlich, dass Elisabeth Sonneck mit ihrer Malerei das Unmittelbare der gestischen Abstraktion mit dem rationalen Kalkül der Konkreten und damit eigentlich Unvereinbares miteinander verbindet.

Der Kontrast von tiefen, dunklen und hellen, transparent erscheinenden Farben führt zu einer starken Leuchtwirkung der hellen Farben. Es entsteht der Eindruck eines räumlichen Hintereinanders und eines Ausstrahlens in den realen Raum des Betrachters.

Die innerhalb des Formats abbrechenden und sich überschneidenden Farbbahnen erzeugen im Bild ein All-over, das kompositionell keinen Abschnitt gegenüber anderen betont. Dieses schwerpunktlose Ausbreiten der Komposition weist zugleich über das schiere Bildformat hinaus. Hier wird etwas deutlich, was seit ungefähr einem halben Jahrzehnt integral zu Elisabeth Sonnecks Schaffen gehört: die Gestaltung der Wand beziehungsweise des Raumes, an der oder in dem das Bild präsentiert wird.

Der farblich gestaltete Galerieraum war im 19. und noch im frühen 20. Jahrhundert typisch für die Präsentation von Kunstwerken. Die Wahl der Farben richtete sich dabei unter anderem nach der vorherrschenden Farbigkeit der präsentierten Gemälde selbst; so wurden Bilder des ausgehenden Mittelalters häufig auf ochsenblutroten Wandbespannungen gezeigt, da sich diese Farbe häufig auf den Originalrahmen der Tafeln findet; Gemälde des 18. Jahrhunderts wiederum wurden häufig auf pastellfarbigen Wänden präsentiert. Farbige Wände schufen also ein Raumklima, das die Bilder nach Meinung der damaligen Museumsverantwortlichen gut zur Geltung brachte oder errichteten ein historisches Ordnungssystem, das dem Museumsbesucher unmerklich den Wandel der Stilepochen nahebrachte.

Als die Kunst im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert nach Autonomie von ihren äusseren Gegebenheiten strebte, wofür die Abstraktion nur der dramatischste Ausdruck ist, wurde natürlich auch nach Präsentationsformen gesucht, die diese Autonomie auch über das Bild hinaus bestärken sollten; so entstand der weiße, nüchterne, vermeintlich neutrale Präsentationsraum des White Cube. Dass seine vermeintliche Neutralität nur eine scheinbare war, zeigt sich unter anderem daran, dass manche Kunst im 20. Jahrhundert überhaupt erst vor der Folie des White Cube zur Kunst wird.

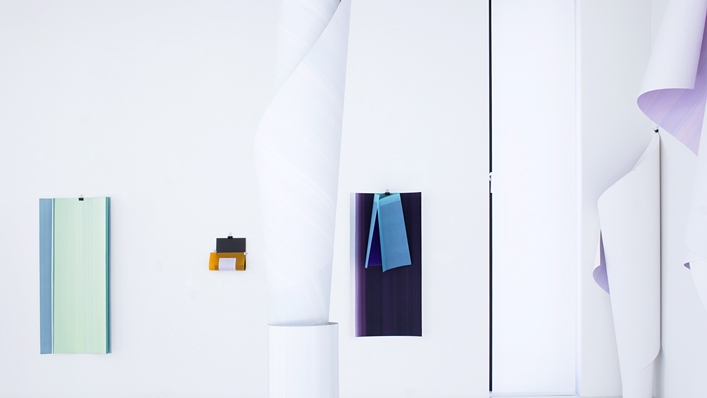

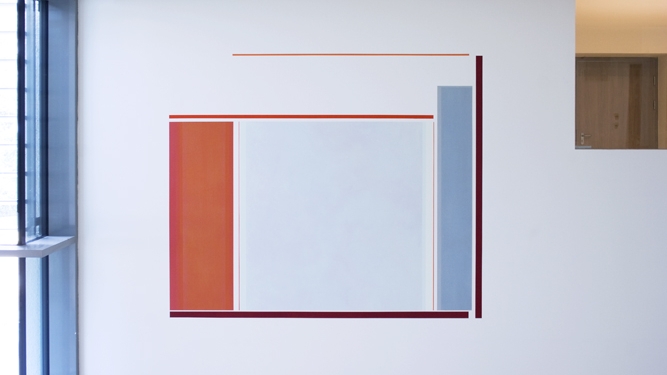

Elisabeth Sonneck nun hat mit ihren über vierzig teils temporären und teils permanenten ortsspezifischen Wandmalereien immer wieder „Gefässe“ geschaffen, die sowohl auf ihre Bilder als auch auf die Gegebenheiten des jeweiligen Raums subtil abgestimmt waren.

So nahmen die Bildtafeln in der Installation ritardando, Schloss Sanssouci, Potsdam 2008, Bezug auf die bestehende ornamentale Gestaltung der Bodenfliesen.

In Wechselstrom, Brunnhofer Galerie, Linz 2009, gestaltete sie zwei verglaste Schaukästen, die sich über die ganze Länge eines Flures hinzogen, farblich so aus, dass der Betrachter sich mitten hineingestellt sah zwischen die Interaktionen komplementärer Kontrastfarben wie Blau und Orange.

Für die Stipendiatenausstellung 2009 in dem problematischen Raum der Berliner Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst wählte Sonneck just den schwierigsten Ort. Stelle steigt das Raumniveau über eine flache kurze Rampe leicht an, und der Raum verjüngt sich leicht. Sonneck betonte genau diese Veränderungen des Raums durch eine Wandmalerei, die die Niveau- und Breitendifferenzen durch Farbwechsel und geometrische Linienkonstruktion deutlich sichtbar machte. Die auf der so gestalteten Wand präsentierten Gemälde nahmen den Farbklang der Wände wieder auf und gingen so mit ihnen eine Symbiose ein.

Die Tendenz des Bildes, Wand und damit Teil des realen Raums des Betrachters zu werden, ist in allen raumbezogenen Arbeiten Sonnecks zu beobachten. Zwar bleibt das Gemälde stets auch autonomes Tafelbild, hat aber für Farb- und Formverhältnisse Anteil am Klang des gesamten Raumes.

So wie die Wandmalerei changiert zwischen einerseits farblicher Raumgestaltung, die durch Gegebenheiten wie Türen, Fenster, Nischen determiniert ist und diese bewusst zum Anhaltspunkt nimmt, und andererseits einer freien, bildhaften Komposition, die Raum, Wandmalerei und Gemälde zu einem Dreiklang zusammenschliesst. Dies war jüngst überzeugend zu sehen in ihrer Arbeit Schweriner Farbraum, 2011, ihrem Beitrag zur Ausstellung Die niederländische Savanne im Staatlichen Museum Schwerin. Dort wurden ganz selbstverständlich so alltägliche und normalerweise störende Teile des Raums wie eine metallgerahmte, verglaste Fluchttür oder ein mit einer Jalousie verhangenes Fenster zu integralen Bestandteilen einer gesamten Raumkomposition.

in: Elisabeth Sonneck, -einander, Raummalerei mit Bildern, Ausstellungskatalog, Hg. Ulrike Schick, Museum gegenstandsfreier Kunst Otterndorf, Kerber Verlag, Bielefeld 2013

Ursula Ströbele über Elisabeth Sonneck

Rhythmik im Rollfeld. Elisabeth Sonneck

„Sollte ich denn mit Worten malen können? Wie träge das Wort ist! Ich müsste immer schneller und schneller werden. Ich brauche Wörter, die sprühen, andere, die brennen, andere, die kühlen. Ich brauche verschmelzende Begriffe, flimmernde Bilder, den Zusammenprall von Erinnerungen, aus denen der Strahl zuckt! Der Blitz! Jubel! Feuer! Asche! Gelächter! Schluchzen! Und das Unsägliche, das dahinter ist!“

Jean Tardieu beschreibt in diesem Zitat aus Mein imaginäres Museum (1965) den Versuch einer sprachlichen Annäherung an die sinnlichen, das Auge mit seiner Farbigkeit verführenden, bildlichen Szenarien des Malers. „Ich habe mir oft gedacht, dass die sichtbare Welt eine vergessene Sprache sei, ein ´Kode´, zu dem wir den Schlüssel verloren haben.“ – bekräftigt er und setzt damit den Ausgangspunkt für den folgenden Text über die Malerin Elisabeth Sonneck, der eine sprachliche Annäherung an ihre seit 2006 entstehenden Papierarbeiten unternimmt, die anders als Tardieus leidenschaftlich schwungvolle Rhetorik vielmehr von zurückhaltender Eleganz geprägt sind.

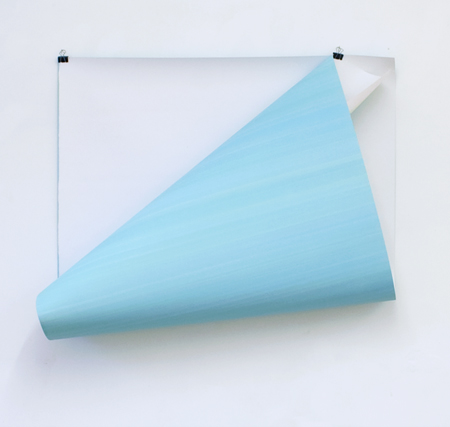

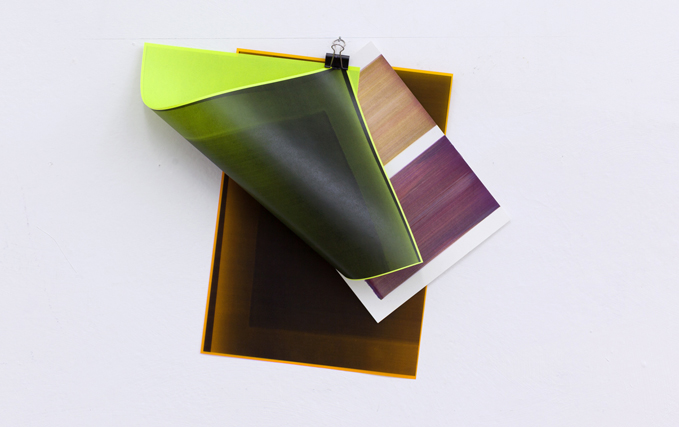

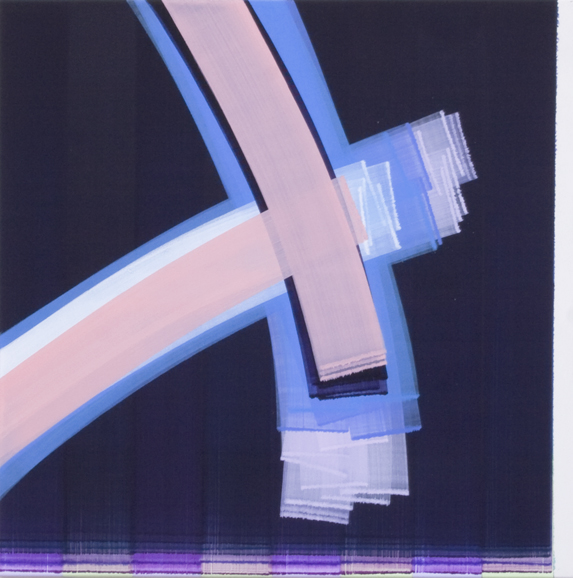

Charakteristisch für die in Berlin lebende Künstlerin Elisabeth Sonneck sind ausufernde, teils Boden und Wand vereinende Papierbahnen (Rollbild 4 (Blassviolett, Rot, Gelb, Bodenton), 2014) und plastische Wirbel, die sie selbst „Rollbilder“ nennt. In einer mehrteiligen, raumumfassenden Installation avancieren sie zu ganzen „Rollfeldern“ (Rollfeld 1 / mit 5 Bahnen aus Farbfühler, 2012), ursprünglich ein Begriff aus der Luftfahrt für Pisten und Rollbahnen eines Flughafens – zugleich Schauplatz einer monumentalen Infragestellung von Schwerkraft.

Mit materialbedingter Spannkraft bzw. Schwerkraft und dem Eigenverhalten von Papier beschäftigt sich Elisabeth Sonneck, wenn sie ihre einseitig mit Ölfarbe bemalten Bahnen spiralförmig ineinander verschlungen, säulenartig aufeinanderschichtet, als Schlaufe von der Wand herabhängend oder einem Mobile ähnlich Inszeniert (unfix., Galerie Parterre Berlin, 2014). Ihre Rollbilder oszillieren zwischen den Gattungen der Kunst; sie verbinden die Flächigkeit der Malerei mit dem Volumen der Skulptur. Entscheidend ist dabei, dass die einzelnen Formationen als Antwort auf den sie umgebenden Raum mit seinen architektonischen Gegebenheiten reagieren (Neigung 13% (gelbviolett), Parkhaus Projects, Berlin, 2010) nicht a-priori bereits als detaillierte Skizze existieren. Die Künstlerin schöpft aus einem stetig anwachsenden Archiv von Farbbahnen, die in ihrer Anordnung häufig etwas beiläufig, spontan aus dem Arbeitsprozess heraus Geschaffenes evozieren, tatsächlich aber einer wohl durchdachten Komposition und präzisen Positionierung entspringen. Einige erinnern gar an Muster- oder Farbproben für Wandverkleidungen. Diese temporären skulpturalen Gebilde befinden sich (während einer Ausstellung) für eine vorab bestimmte Dauer in einem Zwischenstadium; das Kunstwerk ist für Sonneck kein zum Stillstand gebrachtes, kristallines, sondern ein von Prozesshaftigkeit geprägtes Gefüge – das Material schreibt die Form.

In ihrer Lagerform lassen die Arbeiten Sonnecks an die seit Menschengedenken existierenden Schriftrollen aus Papyrus, Holzrinde, Tierhäuten, später aus Papier denken, die auf diese Art sicher transportiert werden konnten. Ferner gibt es als Wanddekor hochformatige japanische Rollbilder, genannt Kakemono, aus Seide oder Papier, mit Tusche oder Wasserfarbe bemalt bzw. mit Schriftzeichen versehen, die an beiden Enden durch einen Stab gefasst sind und zu besonderen Anlässen entrollt wurden. Bei Sonneck ist das Papier in unterschiedlichen räumlichen Ausdehnungen zu betrachten, teils wie eine Bodenplastik in langen Bahnen liegend (Schräge Niederlassung gelbgoldgrün zu rot, 2010), sich kreuzend oder gar als eng zusammengerollte, vertikal stehende Säule. Dabei erinnert das Material die Handlungen, denen es unterworfen wird; Papier ist zwar beweg-, roll- und faltbar, aber nicht jede Geste elastisch umkehr- oder wiederholbar. Wird es länger in dieser platzsparenden Lagerform aufbewahrt, bleibt es, je nach Konsistenz und Dicke, dieser unweigerlich ohne weitere Fixierung verhaftet; es rollt sich selbst ein – ähnlich der wiederentdeckten Plakate aus Kinder- und Jugendtagen, vergangener Zeiten, die – den Tiefen des Vergessens entrissen – nun erneut das „Licht der Gegenwart“ erblicken.

Für die meist 4,90 m bis 9,00 m langen und 1,10 m breiten Papierbahnen verwendet Sonneck die klassische Technik der Ölmalerei. Ihren Bildcharakter behalten sie vor allem durch die einseitige Bemalung. Ohne die Kanten abzukleben, laufen Farbspuren in „Nasen“ über die weiße Außenfläche und sind an den Rändern deutlich erkennbar. Quer auf die liegende Papierbahn streicht sie in mehreren Schichten die stark verdünnte Ölfarbe und verwendet für diese gleichmäßige Setzung stets dieselbe Pinselbreite. Dadurch ergibt sich eine an Bar- und Strichcodes erinnernde Komposition. Ähnlich der Hommage to the Square Josef Albers´ experimentiert sie mit der Wirkung von Farben, die sie, anders als der berühmte Leiter des Bauhauses jedoch einzeln übereinander aufträgt, auch während des Arbeitens mischt. Ob ein bestimmter Farbton luzide oder opak, hell leuchtend oder sumpfig matt erscheint, das bestimmt die darunterliegende Schicht. Deren Autonomie, Sichtbarkeit und haptische Sinnlichkeit bildet das Zentrum des künstlerischen Ansatzes von Elisabeth Sonneck, den sie in einer Reduktion der formalen Mittel und einer Simplizität sowie Leichtigkeit bei der Ausführung konsequent vollzieht. Aus dieser visuellen Klangabfolge entwickelt sich ein räumliches Eigenleben der Farbe, die durch leuchtende Präsenz besticht, keiner Abbildungsfunktion mehr unterliegt und jeden persönlichen Duktus unterlässt. Wichtig ist für die Künstlerin der Körperbezug des (liegenden) Papierformats, dessen Breite sie mit einem Pinselstrich durchmisst, schrittweise die Länge erfassend und dabei die Oberfläche nach und nach mit Farbe füllend. Die den Rollbildern implizite Bewegungsrichtung ist beidseitig, d.h. bei einigen „Blättern“ zeigt die weiße Seite nach außen und erlaubt einen Blick ins farbige Innere der Trommel, bei anderen unterstreicht die bemalte „Außenhaut“ deren physische Faktizität.

Diese dem Werkprozess inhärente Arbeitsweise und dynamisch-bewegte Aneignung des Materials, die einmalige Farbgebung, dieser lineare, gleichmäßig-repetitive Akt, dagegen das mehrfache Umformen in fragil ausbalancierte, variable Objekte formulieren eine rhythmische Kraft – den Worten Henri Maldineys entsprechend: „Der Rhythmus durchwebt den Raum (und die Zeit) mit einer existenziellen Bedeutung, das heißt mit einer bedeutsamen Gegenwart.“

Als latent vorhandene, raum-zeitliche Kategorie betont er das Jetztsein, die unwiderrufliche Präsens des einzelnen Augenblicks, in dem Dauer und Moment identisch sind, strukturiert den zeitlichen Strom in variierende Tempi und Pausen, hebt einzelne Abschnitte hervor, erzeugt eine aussagekräftige Gewichtung zugunsten eines melodiösen Gesamteindrucks mit einer optisch aufeinander abgestimmten Partitur. Das griechische rhythmós bedeutet ursprünglich Gleichmaß bzw. bezeichnet das temporär eine konkrete Form annehmende Fließen – als Pendant der Musik mit ihren Tonsequenzen. Wahrgenommen wird der Rhythmus bei den genannten Arbeiten sowohl als visueller Reiz als auch in Form eines physischen Eindrucks, wenn der Rezipient die ausgebreiteten Bahnen abschreitet.

Innen und Außen, Lage und Positionierung oszillieren entscheidungsbedingt durch die Künstlerin; die ineinander verschlungenen Farbbänder oder sich nur vorsichtig berührenden, entgegengesetzten Kanten erinnern teils an topologische Figuren; sie öffnen sich dem Umraum, bieten ihre Fläche dar, wölben sich konkav oder konvex, schließen einen nicht begehbaren, plastischen Innenraum in sich ein. Sonneck durchschneidet oder faltet das Papier nicht in einem gewaltvollen, irreversiblen Akt, sondern modelliert es ortsspezifisch, vergleichbar den seit Beginn der 1960er Jahre geschaffenen Fluid Sheet Constructions von David Rabinowitch. In dieser Werkgruppe arbeitete der kanadische, lange an der Düsseldorfer Kunstakademie lehrende Künstler mit massivem Walzblech und galvanisiertem Eisen, das er in Platten zu unterschiedlichen, minimalistischen Konfigurationen faltete, bog und zusammenführte. Trotz ihrer grazilen Ausstrahlung verraten die Objekte den notwendigen Kraftaufwand, der ihnen die jeweilige Gestalt verlieh und sich dem starren Material widersetzte – dies jedoch auch nur zeitweilig, da Rabinowitch die ca. 121 x 244 cm großen, dünnen Platten häufig für andere, nachfolgende Projekte weiterverwendete. Konträr zu Sonnecks luftigen Rollbildern und -feldern mit ihrer farbigen Oberfläche dominieren bei Rabinowitch Schwere und Gravität, ist eine andere Art der „Bändigung“ notwendig.

In einer Abkehr vom klassischen, durch seinen Rahmen von allen Seiten begrenzten und seiner Umgebung deutlich abgehobenen Tafelbild gelingt es der Künstlerin, die sich selbst als Malerin versteht, dieses flächige Medium Papier in seiner räumlichen Dimension zu erweitern und damit neue gattungsspezifische Wege zu eröffnen.

1 Jean Tardieu, Mein imaginäres Museum, Frankfurt am Main 1979, S. 14f.

2 Ebd, S. 7.

3 Henri Maldiney, Die Ästhetik der Rhythmen, Berlin 2007, S. 58.

in: Elisabeth Sonneck, mono poly – 3 Situationen in Farbe, Ausstellungskatalog, Hg. Susanne Buckesfeld, Burkhard Leismann, Kunstmuseum Ahlen, Kettler Verlag, Bönen 2015

Matthias Bleyl Über Elisabeth Sonneck

Beziehungen in Farbe

Eine zentrale Frage von Malerei, die sich nicht an einer vorgegebenen Gegenständlichkeit orientiert, sondern deren alleiniger Gegenstand die Farbe selbst ist, richtet sich notwendigerweise daraufhin, wie Farbe zu einem Bild organisiert werden kann. Verzichtet ein Maler darauf, einen z.B. roten Gegenstand wiederzugeben, beispielsweise ein rot glasiertes Gefäß, sondern erhebt die Farbe Rot selbst zum Gegenstand seiner Malerei, so entfallen alle formalen und koloristischen Vorgaben, an denen er seine Bildorganisation ausrichten könnte. In solcher wesensmäßig farborientierten, also essentiellen Malerei wird nicht etwas Außerbildliches mittels der Farbe gemalt, sondern es wird Farbe als kategorialer Grundwert von Malerei selbst gemalt. Eben dies wirft die Frage auf, wie das zu geschehen habe, was dem nachvollziehbaren Prozeß des Malens eine herausragende Bedeutung bei der Bildbetrachtung zuweist. Im Lauf der neueren Kunstgeschichte hat es hierauf zahlreiche, sehr verschiedene Antworten gegeben – man vergleiche, um beim Beispiel der Farbe Rot zu bleiben, nur entsprechende Werke der Farbmaler Rupprecht Geiger und Emil Schumacher. Die in dieser Tradition arbeitende Malerin Elisabeth Sonneck gibt sich einfache und leicht nachvollziehbare Spielregeln, um das Problem zu lösen. So sind ihre Leinwandgemälde quadratisch, haben also keine ausschließliche Horizontalität oder Vertikalität bzw. sowohl das eine wie das andere, wodurch sie sich als richtungsdominante und dadurch die innerbildliche Struktur konditionierende Formwerte gegenseitig aufheben. In der Konsequenz bearbeitet die Malerin die Leinwände auch meist nicht an der Wand hängend, sondern liegend und von allen Seiten, was der Richtungslosigkeit des quadratischen Formats entspricht. Aufgrund der bereits von Josef Albers ausführlich begründeten Erkenntnis, daß es Farbe „an sich“ in der Malerei nicht geben kann, sondern daß sie stets nur in Bezügen zu anderen Farben existiert – und sei dies die weiße Wand –, sie also immer durch ihre Nachbarschaft definiert wird, erlaubt sich die Künstlerin keine Beschränkung auf flächenfüllende Monochromie, auch wenn ihre Gemälde von jeweils einem einzigen, in mehreren sehr stark verdünnten Schichten mit geringfügigen Varianten möglichst gleichmäßig aufgetragenen Grundton ausgehen. In den nächsten Arbeitsschritten werden geradlinige Pinselzüge gesetzt, seien sie – vorm fertigen Bild an der Wand aus, nicht beim Entstehen in liegender Position gesehen – vertikal durchlaufend über die ganze Bildhöhe oder auch mittig abgesetzt, so daß eine horizontale Zweiteilung des Quadrats erfolgt. In einigen Fällen können sich auch orthogonale Binnenstrukturen aus streifenartigen, eher schon rechteckigen Elementen ergeben. Die Pinselzüge sind nämlich für die Malerei als eigene Formwerte uninteressant, anders etwa als die Streifen in Bildern älterer Künstler, 2 wie z.B. Günter Fruhtrunk, François Morellet oder Klaus Schoen. Bei Elisabeth Sonneck resultieren sie aus völlig selbstverständlichen Voraussetzungen, nämlich einer festgelegten Pinselbreite plus dem normalen Bewegungsfluß der Hand, wobei sich schmalere Streifen einfach durch Auslassung, nicht etwa durch aktive Setzung mit schmaleren Pinseln ergeben. Diese „Streifen“ sind also unmittelbarer Ausfluß des Malens selbst als farbsetzendem Akt, kein Ergebnis eines nur umgesetzten Vor-Konzepts, und müßten wohl eher als Farbbahnen bezeichnet werden. Während nämlich Streifen ein oder eine Reihe mehr oder weniger deutlich geometrisch definierte Form- und Strukturelemente bezeichnet, kann der Begriff Farbbahn eher dessen beide wichtigste Qualitäten, die Farbe und die Bewegung, zum Ausdruck bringen, während der Formwert weniger betont wird. Was die Malerin also wirklich interessiert, sind nicht Streifenstrukturen, sondern Farbbezüge. Das Vermeiden formaler Probleme durch konzeptuelle Vorentscheidung für einfache Formen führt zwangsläufig zur Konzentration auf die Farbe, die dann allerdings keiner Programmatik unterliegt. Die vermeintlichen Streifenstrukturen sind daher primär eigentlich auch keine Addition gleicher oder ähnlicher Formelemente, sondern eher ein aus der Farbe entwickelter Rhythmus aus Farbbahnen. Der jeweilige FarbRhythmus entsteht nicht nach Vorausberechnung, also Kalkül bestimmter zu erzielender Wirkungen, sondern allein aus gefühlsmäßig getroffenen Entscheidungen. Wird eine bereits gesetzte Farbbahn mit einer anderen in Bezug gesetzt, müssen sie irgendwie zueinander passen, wobei schon das Wort „irgendwie“ andeutet, daß es sich dabei um eine Ermessensfrage seitens der Künstlerin handelt. Eine Vorausbestimmung ist nicht gegeben, und da die Stimmigkeit der Farbbahnen zueinander normalerweise nicht sofort intuitiv erreicht wird, erfolgt ein Weiterbearbeiten des Gemäldes, so daß andere Konstellationen entstehen. Auch dieser Begriff trifft eher zu als ein anderer, traditionell gebräuchlicher, nämlich „Komposition“. Kein ausgewogenes Verhältnis völlig heterogener Bildelemente wird im Zuge der Arbeit erreicht, sondern eine stimmige, rhythmische Zusammenstellung, eben Konstellation, oder auch ein Beziehungsgefüge der Farbbahnen. Somit entstehen die einzelnen Farbwerte praktisch nie voraussetzungslos, sondern sind Ergebnis vielfachen Übereinanderlagerns und Ineinanderverschleifens verschiedener Farbbahnen, was sich meist auch noch an den Verlaufsspuren der Pinselzüge nachvollziehen läßt. Hierdurch entstehen keine mit Farbe aus- bzw. zugemalten Flächen, vielmehr lebhafte, koloristisch stark differenzierte Bahnen aus Farbe in freiem Rhythmus. Ebenso wenig programmatisch, vielmehr beiläufig und rein intuitiv, erhalten die Werke bisweilen, keineswegs immer, Titel. Sie beziehen sich, da sie der Künstlerin während der Arbeit 3 einfallen, mehr auf die Herstellung denn im Nachhinein auf abgeschlossene Werke und ihre Wirkung, und übergreifen sogar mehrere Gemälde, da die Künstlerin in den letzten Jahren fast nur in Dreier-Werkgruppen (nicht zu verstehen als Triptychen!), nicht an Einzelbildern gearbeitet hat. Titel wie etwa „Streifzüge“ oder „Sperrstreifen“ illustrieren geradezu das eigene, sich zum Bild verstetigende Tun der Malerin, wenn sie nicht überhaupt eher musikalische Klanganalogien evozieren, wie etwa „vibraphon“ oder „glissando“. Bei den raumbezogenen Wandarbeiten dagegen sind die Titel eher auf die Raumanlage bezogen. „Windschatten“ beispielsweise bezieht sich auf einen erst beim völligen Überschreiten der Türschwelle sichtbar werdenden Wandvorsprung am rechten Rand des Blickfeldes, an den das erste Farbfeld anschließt, „Delta“ dagegen erklärt sich durch eine schräge Wandführung, wodurch sich ein Raum in die Breite zu öffnen beginnt. Wenn die Künstlerin jedoch nicht sofort direkt vor Ort eine überschaubare Wand gestalten kann, wobei sie ähnlich wie bei den Leinwandgemälden vorgehen kann, muß sie notwendigerweise stärker konzeptuell arbeiten, also auf dem Weg über entsprechende Vorarbeiten. Vorgestaltete und lange durchdachte Entwürfe lassen sich vor Ort bei Bedarf wohl noch abwandeln und den Gegebenheiten anpassen. Arbeitet die Malerin dagegen „nach Sicht“, kann sie stets spontan entscheiden und, wenn nötig, wieder verwerfen, während die vorkonzipierte Arbeit zumindest in der Ausführungsphase nur noch geringe Spielräume dafür offen läßt. Beide Verfahren haben Vor- wie Nachteile, und sie setzen alte Gestaltungstraditionen fort. Während die toskanische Malerei des 16. Jahrhunderts, prominent vertreten etwa durch Michelangelo, durch die präzise Vorgestaltung gekennzeichnet war, für die der umfassende Begriff des „Disegno“ zur Anwendung kam, war für die gleichzeitige venezianische Malerei das direkte Arbeiten im großen Format ohne präzise zeichnerische Vorarbeit charakteristisch, wie es z.B. Tizian pflegte, wobei sich die Komposition erst im Lauf der langwierigen Arbeit über viele Stufen, Versuche und Korrekturen herauskristallisierte. In ähnlicher Weise arbeitet Elisabeth Sonneck – wenn auch losgelöst von Kompositionsbegriff und Gegenstandsdarstellung, aber jedenfalls farborientiert – auch heute noch an ihren Leinwandgemälden, während sie auf der Wand gezwungen sein kann, wie die großen Freskomaler Mittelitaliens ihre Gestaltung genau vorzukonzipieren. Läßt sich das eine Verfahren mit ergebnisoffener Grundlagenforschung vergleichen, nämlich im Bereich der Farberzeugung gemäß der eingangs aufgeworfenen Frage, so das andere als ihre zweckgerichtete Anwendung. Beide müssen jedoch als Forschungsleistung auf dem Feld der Farbwahrnehmung gesehen werden, weil ihnen grundlegende Fragen hinsichtlich dessen zugrunde liegen, was Farbe für unser Sehen und Sein leisten kann.